Пролог

В мае 1964 года я, захотел повидаться с матерью, которая проживала на тот момент на Украине. Купив билет до Одессы, я сел в поезд Томск-Москва. Дорога предстояла длинная, время отпусков ещё не началось, и пассажиров было мало. Раскрыв «Преступление и наказание», я расположился на верхней полке плацкартного купе. Наверное, я был ещё молод, не созрел для Достоевского, поэтому я то спал, то пытался читать, то смотрел в окно, созерцая пустоту Барабинской степи. Лишь после Омска, спустившись вниз, я обнаружил в купе двух интеллигентного вида старушек, с которыми мне предстояло ехать до Москвы. И мы, как три интеллигента, не считая кондуктора, случайно собравшиеся в одной лодке, встречали улыбкой каждый наступающий день, и он, прощаясь, благословлял нас, приближая каждого к своей цели!

Так продолжалось почти до самой Москвы, до Сергиева Посада, когда к нам в купе заглянул молодой человек с гитарой за спиной, упакованной в чехол.

— Место свободно? — спросил он.

— Свободно. И ждёт парня с гитарой. — улыбнулся я.

Парень снял чехол, скромно сел, положив его к себе на колени.

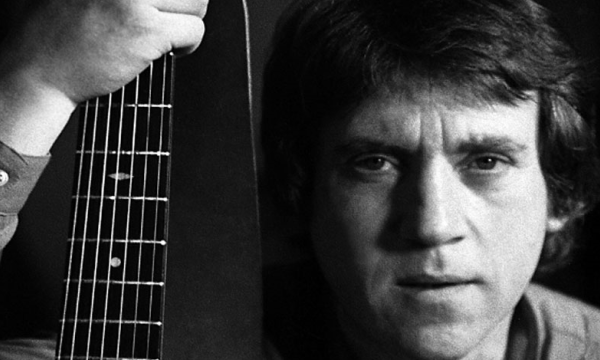

Мы смотрели друг на друга. Он был немного старше меня, плотный, с идеально начищенной обувью. Коричневый гэдээровский костюм в мелкую чёрную искорку, ладно облегал его крепкую фигуру. Этот костюм из синтетической ткани был очень практичен, никогда не терял своей формы, и был всегда, как новый, даже после стирки, как только с него стекла вода. Мечта холостяка! Но белая рубашка, или манишка была накрахмалена, сияла снежной белизной, и говорила, что он окружён вниманием и заботой женщины. Всё это не вязалось с образом странствующего музыканта всегда одинокого, недооценённого, истерзанного музами и амбициями. Я обратил внимание на его глаза, глаза интроверта, погружённого в себя, занятого какой-то огромной внутренней работой, не понятной для окружающих. Он тоже разглядывал меня.

— Играешь? — Спросил я.

— Играю.

— Сыграешь? — Попросил я, не надеясь на положительный ответ.

— Сыграю. — С нескрываемым удовольствием, улыбнувшись, ответил он и, раскрыв чехол, достал оттуда красивую концертную гитару. — А, что сейчас поют в Томске?

Я стал перечислять названия песен. Это были Окуджава, Визбор, Галич, Городницкий. Не дождавшись чего-то, что он хотел от меня услышать, он сосредоточил внимание на гитаре, ударил по струнам, и неприлично мощные аккорды сокрушили наши уши, привыкшие к шепоту на кухнях, и к негромкому блеянию эстетствующих ягнят, потрясли наше купе. Сотрясли вагон, смели с полок всех лежебок, которые, встав, как мотыльки на огонь, потянулись в наше купе. Непривычно мощный голос, не знающий сомнений, уверенный как голос жреца, взывающего к богам, стал повествовать:

Помню, я в очко, и в стос играл, —

С кем играл — не помню этой стервы.

Я ему тогда двух сук из зоны проиграл, —

Зря пошел я в пику, а не в черву!

Он сперва, как следует колоду стасовал,

А потом я сделал ход неверный:

Он рубли с Кремлем кидал, а я слюну глотал, —

И пошел я в пику, а не в черву!

Я взглянул на интеллигентных старушек. Они вжались каждая в свой угол, тревожно выглядывая из него: целы ли их вещи? Меня потряс голос, и талант новоявленного Баяна, тема же, на которой тот строил свой талант, была мне чужда. Но «дар поэта ласкать и корябать, роковая на нём печать». Отрывая взгляд от струн, «поэт» тоже следил за реакцией публики, и продолжал «корябать», приближая повесть к роковой развязке:

Руки задрожали, будто кур я воровал,

Будто сел играть я в самый первый…

Он сперва для понта мне полсотни проиграл

И пошел я в пику, а не в черву!

Ставки повышались, всё шло слишком хорошо,

Но потом я сделал ход неверный, —

Он поставил на кон этих двух, и я пошёл

И пошел я в пику, а не в черву!

Я тогда по новой всю колоду стасовал

А потом не выдержали нервы…

Делать было нечего — и я его убрал, —

Зря пошел я в пику, а не в черву!

Певец умолк. Бабушки отвернулись к окну, демонстрируя своё отношение к игроку в очко и стос, возможному убийце, так нежданно нарушившему их покой. Народ, собравшийся в проходе, тоже безмолвствовал, мучительно соображая: а нужно ли ему такое искусство. И тогда я, оценивший масштаб таланта, чтобы спасти положение похвалил незнакомца:

— Талант достойный профессионала. И я хотел бы узнать имя таланта, чтобы знать с кем сегодня меня свела дорога.

Похвала должным образом подействовала на незнакомца, не избалованного похвалами. И вместо ответа, улыбнувшись, он запел:

У меня было сорок фамилий,

У меня было семь паспортов,

Меня семьдесят женщин любили,

У меня было двести врагов.

Где бы я ни трудился,

Как бы я ни старался, —

Всё равно находился —

С кем бы я напивался.

Сочиняю я песни о драмах

И о жизни карманных воров, —

Мое имя не встретишь в рекламах

Популярных эстрадных певцов.

Сколько б я ни старался,

Как бы я ни стремился, —

Я всегда попадался —

И все время садился.

И хоть я во все светлое верю —

Например, в наш совейский народ, —

Не поставят мне памятник в сквере

Где-нибудь у Петровских ворот.

Сколько я ни старался,

Как бы я ни стремился —

Чтобы я мог подраться,

Кто-нибудь находился.

Говорят, что на место все станет.

Бросить пить?.. Видно, мне не судьба, —

Все равно меня не отчеканят

На монетах заместо герба.

Так зачем мне стараться?

Так зачем мне стремиться?

Чтоб во всем разобраться —

Нужно только напиться!

Он замолк, и не торопясь, стал упаковывать гитару в чехол, показывая, что концерт окончен. И, обратившись ко мне, спросил:

— Куришь?

— Нет.

— Ну, и молодец. А я курю.

И мы пошли в тамбур. Светлый совейский народ молча расступился, пропуская прохиндея с гитарой, которого они кормят, поят, одевают, а ему надо напиться, подраться и за это ещё ему надо ставить памятник у Петровских ворот и чеканить профиль на монетах. Не жирно ли?

В тамбуре он закурил и протянул мне пачку с сигаретами. Я взглянул в глаза интроверта, карие с золотым ободком, убедившись, что он по-прежнему, где-то далеко, занят творческой работой, ищет темы и рифмы, а здесь со мной только на автопилоте. Я отказался и спросил:

— Работаешь?

— Я артист.

— Люди «свободных профессий» все так говорят.

— Нет, правда, я работаю в театре.

Я облегчённо вздохнул.

— Загубить талант проще простого. А он у тебя есть. И огромный. Его беречь и развивать надо. А ты: «где бы я ни трудился, как бы я ни старался, всё равно находился, с кем бы я напивался»

— Но это только художественный образ… — Улыбнулся он на автопилоте.

— Но тогда, как артист, ты должен знать заповедь: «входя в образ — не забудь дороги обратно». А маски, бывает, прилипают к лицу. И эти песни о жизни карманных воров? Талант, посвящённый криминалу, делает криминал наглее и агрессивнее и умножает зло. Посвятить талант, открыть криминалу свою душу, разве это достойно таланта? И стоит ли их благодарности? Городницкого зэки чуть не зарезали, лишь за то, что он сказал, что их «очень старая» песня «На материк» — это его песня. А это, сочинитель, тебе надо!

«Сочинитель» снялся с автопилота и в глазах его появился интерес.

— Старая не старая, зарежут, не зарежут — не в этом дело. Бродягу, Байкал, Сахалин, советский тюремный фольклор не я придумал. Это целый пласт народной культуры. Сострадание к падшим — характерная черта русского народа, испытавшего на своей шкуре всю несправедливость судебных решений. Отсюда и моё желание быть с народом, заявить о себе в этой нише.

— А это тебе надо? Ты же видел — изменился сам народ. И вместо христианского сострадания к падшим пришло гражданское убеждение — вор должен сидеть в тюрьме!

— Может быть. Только есть один вопрос: а судьи, кто? И после революционных троек, раздававших приговоры налево-направо, не говори мне о справедливости суда. А это жизнь и смерть миллионов людей, их сломанные судьбы. И разве эти люди не достойны того, чтобы я говорил от их имени?

— Бери выше! Сломанные судьбы миллионов людей — это наша реальная жизнь. И разве мы не достойны, чтобы ты говорил от нашего имени?

Он задумался.

— И, правда, что изменилось? Те, кто входил в эти «ревтройки», сеял террор и произвол по-прежнему у власти. Только всю свою вину они свалили на вождя. Теперь они белые и пушистые проматывают его наследие, но всегда готовы при удобном случае снова ввергнуть страну в террор и насилие. Надо будет думать. У тебя есть предложения?

Наконец, он был здесь, со мной, и глаза его светились живым интересом.

— Не надо переть на рожон! Только юмор и только смех, лишающий их народной поддержки, могут изменить этот мир. Ты вращаешься в центре, ты талантливый боец и, я думаю, у тебя всё получится.

— Я чувствую, что ты мой человек и тоже сочинитель.

— Я пасынок войны, безотцовщина, и та мера таланта, которую отпустил мне Господь, для меня только бремя и осложняет жизнь. Поэтому я решил оставить муки творчества, попытки влиять на мир, прекратить сношения с Пегасом и заняться профессией. По этому поводу я сочинил юмористическую поэму, где послал Пегаса куда подальше, в космос.

— Но талант в мешок не спрячешь. И в космос не ушлёшь. Он либо есть, либо его нет. Время у нас ещё есть и, если помнишь своего «Пегаса», то прочти мне. Может быть, правда, юмор поможет мне переформатировать моё творчество.

И я начал читать ему свою поэму, он внимательно слушал.

— Загалдели где-то галки —

Знать увидели зарю!

Надо б кинуть в галку палку

Сам себе я говорю.

Вдруг, я вижу…Что такое?

Будто свет совсем не гас…

Конь стоит, и землю роет…

Ба-а! Знакомец мой, Пегас!

И спросонок, хоть ворчливо,

Я вступаю в разговор.

— До чего ж ты стал ретивый,

Это ж полный перебор!

Срифмовал я галку с палкой,

Ну, а ты уж тут как тут!

Иль унюхал ты спиртное?

Сознавайся, старый плут!

Ну, да ладно! Гостем будешь!

Рассупонься и садись.

Расскажи-ка, мой Пегасик,

Про свою конячью жиссь.

Вот вино, а это «Старка» –

Не поэзии елей!

Хватани-ка, братец, чарку

И ещё себе налей.

— Х-х-х. Коль начать, так о Гомере!

Не виню я старика!

Был он слеп, жил в старой эре,

И хотел иметь конька!

Приручил, купил мне сбрую,

Сбыл проказнице Сафо!

Завела мне жизнь такую,

Что не помню ничего!

Что ни день пиры и пьянки,

И пируют до утра

С молодцами лесбиянки,

Ну, а плата – три пера!

И Сафо из этих перьев

Мне скроила два крыла,

Чтоб она, подобно пери,

На Парнас летать могла.

Нагляделся я на этот,

Хоть, по-вашему, «бордель», –

«Поэтический их метод»,

И слинял скорей оттель.

Я живу, как вольный ветер!

Мне конюшня – целый мир!

Я, один на белом свете,

Все поэты – мой кумир!

И со снежною Россией,

Был полнейший марафет!

До сих пор мне, как родные,

Пушкин, Лермонтов и Фет!

А вот с Вовой Маяковским,

Жизнь моя – антагонизьм!

Но нашим общим памятником будет

Построенный в боях социализьм!

Эх, сенца бы мне охапку!

Ревматизмы бы лечить.

Тьфу! Опять зовёт Агапкин!

Хочет лясу поточить!

— Да, Пегас, тяжка работа!

Но о том ты не тужи

Скоро новые заботы

Тебя схватят за гужи!

Ведь Парнас, гора земная,

Хоть и выше облаков.

Говорят, что нет и рая –

Темы многих чудаков!

И из этого стаётся,

Что и ты не нужный фарс,

Ну, какой же конь взберётся

На Луну? Венеру? Марс?

Вдохновения ракета

Не плешивенький Пегас!

Скоро новые планеты

Нам заменят твой Парнас!

— Тыщи лет прожил спокойно,

И дожил до эНТээР,*

И я верю, что достойно

Мне поможет инженер.

* НТР — научно-техническая революция

Ну, вот скажем для примера,

Мне хотя бы пару дюз –

Я б сошёл за «Пионера»

Или даже за «Союз»!

— Даже будь я и профессор!

Эрудицией звеня,

Стыковать поток прогресса

С биологией коня?

Я б не взялся. Но, однако…

Для фантазий есть простор!

Ведь фантазии без брака

Расширяют кругозор.

Что ж, придумано, похоже!

У меня, брат, ты заржёшь!

Накормлю тебя горохом, чтоб

хоть в прынципе, но всё же,

На ракету стал похож.

Смолк лишь только гул сердитый,

Стало ясно для меня –

Не смогу я снять с орбиты

Реактивного коня!

Никто и ничто не могло помешать нашему общению. Когда я кончил читать, он сказал:

— Хорошо! Но я, наверное, мог бы и лучше написать.

— Ну, и моги! — Охотно согласился я.

— Нет, правда! Хорошая рифма, хороший сюжет, много юмора, но нет чувства, экспрессии. — Как бы оправдываясь сказал он. — Повесть временных лет, а не песня. Моя профессия и моя гитара научили меня, кроме слов, слушать чувство и мелодию стиха.

— На то тебе и талант дан.

— А, что такое талант?

— Как сказал, безусловно, талантливый человек, «Наше всё» Пушкин: «Мы ленивы и не любопытны». Я бы сказал: в массе своей мы ленивые и не любопытные конформисты-индивидуалисты, взрастившие своё Я на личной кочке непомерного самомнения, выросшего из мелкого болота бытия.

— А талант?

— Ленивый, не любопытный человек никогда не создаст своей реальной картины мира, не найдёт в ней своего места, адекватного его запросам, знаниям и способностям. Он не имеет опоры, безлик, одинок и беззащитен от уродов исповедующих насилие. Объединившихся в шайку, дружину, партию, насилием навязывающих свои законы, свою мораль и нравственность, как они их понимают, обществу безликих нелюбопытных людей.

— А талант?

— А талантливый человек — это любопытный и не ленивый человек, умеющий слушать и слышать голос своего сердца, открытый для суда своей совести, подчинивший своё Я великой и чистой цели служения своему народу. Нашедший своё призвание в каторжном, но доставляющим ему радость труде первопроходца, создающего обществу ориентиры. Ты не ленив, любопытен и не конформист. И, кажется, уже приговорил себя к каторжному труду на галерах. А насчёт друзей, цели, радости и ориентирах — не скажу, не знаю.

— Сложно. Ёмко. Можно, наверное, поспорить. Но, безусловно, основная черта таланта — это свобода мысли, каторжный труд, и мощное всепоглощающее стремление не утонуть в мелком болоте бытия, где только кикиморам привольно! — И, подумав, спросил — в Москву надолго?

— Закомпостирую билет на Одессу и в путь.

— В Москве есть, что посмотреть, есть, что показать.

— Верю. Но надо, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, а у меня нет ни времени, ни возможностей.

— Жаль!

— Ну, мне тоже пора собираться.

Мы пожали друг другу руки, и я отправился готовиться к прибытию в Москву.

*****

22 декабря 1982 года я вышел из здания аэропорта Внуково и направился к стоянке экспресса, идущего в аэровокзал Москвы. Войдя из неоновых сумерек декабря в салон экспресса, я сел на свободное место рядом с кавказской внешности человеком, который вел разговор с сидящим впереди мужчиной. Тот сидел в пол-оборота спиной к окну, лицом ко мне, и я мог его рассмотреть. Живое интеллигентное русское лицо, внимательные глаза сквозь элегантные очки, шапка «москвичка». Все «с иголочки», просто, но с дорогой элегантностью. Та вальяжная непринужденность, с которой он сидел в неудобной позе, характеризовала его как человека доброжелательного, но привыкшего быть на виду и повелевать. Разговор был светским, ни о чём. По правильной речи «кавказца» я понял, что с родных гор он спустился давным-давно. «Русак» сидел лицом ко мне, и «кавказец» решил включить меня в общий разговор.

— А Вы откуда? — мягко спросил он.

— Из Новокузнецка, — ответил я.

— А это где?

— Новокузнецк? – переспросил я задетый его незнанием, и объяснил: — налево от Новороссийска, направо от Новосибирска.

— Кругом так Ново, но непонятно где? – Улыбнулся «кавказец».

— Три названия за полвека: Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк трудно иногороднему помнить. Спасибо, что бассейн не переименовали, как был Кузнецкий, так и остался.

— А-а, Кузбасс! Угольный край.

— И стальное сердце Сибири, — добавил я.

— Сталь, Сталинск, Сталин… А сегодня, между прочим, день рождения Сталина.

— Вы, наверное, грузин и его поклонник?

— Не совсем так, но я хотел бы услышать о вашем отношении к Сталину.

— Плохое.

— Почему?

— Да и грузину тоже, я думаю, не за что его любить. Когда Берия и его «компетентные органы» решили, что плотность князей на душу населения республики высока, они арестовали их, посадили в скотские вагоны и расстреляли вагоны из пулеметов во время движения состава в туннеле. По прибытию вагонов в означенный тупик, трупы свалили в ямы. Засыпали негашеной известью, и не осталось от славы Грузии гордых Багратиони, Дадиани, Эристави даже косточек. Никаких газов, никаких крематориев. Тихо, чисто, экологично.

— Ужасно! Ваша семья, наверное, тоже пострадала от Сталина?

— Я об этом не думаю. У нас нет семьи, которая бы не пострадала от революций, войн, коллективизации, чисток. Все это ужасно! Но всё это уже было, и я ничего изменить не могу. Поэтому живу, работаю, зла не имею ни на кого. Единственное, что я могу себе позволить, это иметь собственное мнение о тех временах и тех вождях. Слава богу, что сейчас за это не хватают.

— Зла не иметь, значит простить? – вступил в разговор «русак».

— Нет, я не могу простить страх, который так усиленно насаждался. Когда расстреливают князей за происхождение – это ужасно, но понятно – не повезло! Когда расстреливают за контрреволюционную, фракционную деятельность это понятно – виноват. Но когда крестьянина увозят в «черном вороне» прямо с поля, а на запросы отвечают – «Забудьте», это не понятно. Это страх. Это бесконечное ожидание, что завтра придут за тобой, а родственникам скажут – «Забудьте». Человек выпадает из социума. Ему всю оставшуюся жизнь жить, втянув голову в плечи. И это конец обществу, ибо оно создается людьми и для людей, а не доктринами для химер.

— Но ведь социалистическое общество не перестало существовать даже после смерти Сталина.

— В истории много примеров, когда общество, пораженное страхом и насилием, проявляет чудеса храбрости, чтобы сохранить существующие порядки. Потому, что окружающий мир им еще более страшен и непонятен. Такие системы могут существовать во враждебном окружении, создав или придумав себе врагов. Но они исторически обречены во время мирного сосуществования.

— По-вашему, провозгласив курс на мирное сосуществование двух систем, мы обречены на поражение? Почему?

— Нормальное, а это значит постоянно развивающееся общество, должно соответствовать духу времени. И власть – это опосредствованная связь между обществом и временем. А если она не выполняет свои функции, то неизбежно наступает момент, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Сталин сделал систему для себя и под себя. Тридцать лет как его уже нет, а что изменилось? Та же пожизненная власть вождей с их императорскими полномочиями, то же всевластие бюрократического аппарата. Власть ради власти на одном полюсе и тот же страх, те же втянутые в плечи головы граждан на другом.

— По Вас это не видно.

— И не дождётесь! Выросло не одно поколение приспособившихся, принявших безнравственные правила чужой игры лжецов и хитрецов, подлецов и мудрецов, которые говорят одно, думают другое и делают третье. А это не просто страх. Это угроза всем нам потерять лицо, страну, оказаться в жерновах истории.

— И к какой категории лжецов-мудрецов Вы себя относите?

— Я? Я, пожалуй, философ. Могу себе позволить подняться над проблемой и взглянуть на неё со стороны.

— И как, товарищ философ, видит со стороны проблемы своей страны?

— Это не страна. Это «Летучий голландец». Корабль-призрак, управляемый скелетами истлевших вождей.

— Сильно сказано! Но что делать?

— Рушить сгнившую систему.

— А народ? Как к этому отнесётся народ? — Он, волнуясь, сдвинул на затылок «москвичку» обнажив лоб и пигментное пятно на нём.

— Народ? Народ! Миллионоголовое чудовище, где у каждой головы свой ум, свой опыт. Но, я думаю, в этом вопросе все головы думают одинаково.

— Но у системы есть свои достоинства, свои социальные завоевания, — горячился он.

— У системы нет достоинств и завоеваний. А что есть хорошее, то оно называется «общечеловеческие ценности».

— Это ваше личное мнение или кто-то за вами стоит? – запальчиво воскликнул «русак», и осёкся.

Я подозрительно оглядел своих собеседников и продолжил насмешливо грассируя.

— Есть такая пагтия! ВКП(б) называется. ВсеКузбасская Пагтия болтунов. Состоит из одного члена и одного-двух слушателей. Поздравляю вас со вступлением в ВКП(б). Не беспокойтесь, вы выйдете из неё через эту двегь.

И продолжил серьезно.

— Или вы не согласны, или я в чем-то не прав?

Они сконфуженно молчали.

— Я не Нострадамус. И я не могу приветствовать ничтожного монашка «Ваше святейшество», узнав в нём на десятки лет вперёд папу Римского. По должности я главный специалист и обязан иметь собственное мнение. И я его имею. Обо всём. Я много езжу. В гостиницах, самолётах, поездах встречаюсь с сотнями людей. Но я не Нострадамус и не могу приветствовать будущую надежду страны, чтобы изложить ему свои взгляды и сомнения. Поэтому я говорю с каждым, с кем меня сводит дорога и разговор о настоящем, прошлом и будущем страны. Излагаю своё мнение. И имеющий уши, да услышит, а имеющий ум оценит – прав я или не прав. Или я в чём-то не прав? – вцепился я взглядом в серую радужку глаз «русака».

— Да, к сожалению, прав — выдавил он неохотно.

— Прав, во всём прав, — великодушно согласился «кавказец». Но время! Какое прекрасное это было время! Мне не в чем упрекнуть его. Папа мне сказал: «Поступишь в московский ВУЗ – куплю тебе машину». И вы представляете, что такое, студент с машиной в Москве в сорок девятом? О-о! — ностальгически простонал он.

— Нет, не представляю, — жёстко прервал я его воспоминания. — Я студент томский времён оттепели. Ни машины, ни денег, даже папы война мне не оставила. Но Вы правы! Время было прекрасное – мы были молоды!

— Да! — только всхлипнул он, раздавленный воспоминаниями и философским обобщением.

Замолчали. Разговор был окончен. Каждый растянулся в своем удобном кресле, и автобус мягко поглощал километр за километром.

— Проспект Мира, — объявил водитель.

Они встали и, кивнув на прощанье, растворились в суете московской улицы.

Шли годы. Мутная река времени приносила новых вождей, медленно и печально унося их тела на кремлёвский погост.

И вот однажды, включив телевизор, я узнал, что новым генсеком ЦК КПСС избран М.С. Горбачёв. Появился и он сам. Какое-то знакомое лицо. Где-то я видел эти глаза, эти элегантные очки, это пятно на лысине…

— Ба-а! Привет, русачок! Что ты теперь нам скажешь?

И он сказал. Что так жить нельзя, что старые методы руководства неэффективны и требуется коренная ломка сложившихся отношений в обществе. Требуется перестройка.

— Мой человек! Моя работа! – рассказал я жене про ту мимолетную встречу.

— Что ты наделал? – иронизировала она. – Ну, как же он теперь без тебя? Дал человеку установку на разрушение, а дальше?

— Не знаю. У него ведь институты, академии, юристы, экономисты разные. Прорвётся.

Но номенклатура – есть номенклатура, заболтает любое дело. И кроме болтовни о перестройке никаких конкретных шагов не было сделано. В попытках сохранить «достижения и завоевания» Горбачев непростительно терял темп, тратил время и кредит доверия. И неизбежно должны были появиться другие. Разрушители. И они появились!

Жаркое лето 1989 года потрясло и разрушило страну. Кузбасские шахтёры сказали «баста», сели на рельсы и постоянно действующие митинги захлестнули главные площади Новокузнецка и других городов Кузбасса. Я после работы тоже шёл на Театральную площадь. Там, десятки ораторов, руководимые режиссёрами из Москвы, подходили к радиоустановке и клеймили, бичевали, уничтожали всё и всех. К микрофону прорвался Борис Нестеренко электрик шахты им. Димитрова.

— Я тут вас слушаю: то плохо, это плохо, это ещё хуже. Наверное, это так. Но ведь никто ничего не предложил. Вам только топтать и разрушать. Мы, между нами, шахтёрами, шутим порой, что темнее шахтёра только уголь. И я не могу понять, кому это надо раскачивать тёмную шахтёрскую массу и для чего. Хотел бы я посмотреть им в глаза лет через восемь.

У него отобрали микрофон, спихнули с трибуны: приходи смотреть лет через восемь.

Борис! Ты не прав! «Если звёзды зажигаются вечером, значит это кому-нибудь надо». Ну, с вами ясно, господа. А мне пора на Кавказ.

В конце лета я вернулся в другой Кузбасс. Криминальные «авторитеты» делили сферы влияния, а город защищался от них, меняя деревянные двери квартир на стальные. Наступала долгая Ночь беспредела Эпохи разрушения. И чувство вины за то, что и я приложил к этому руку, заставило меня вернуться к творчеству и писать поэму «История государства российского от Бени Крика до…», которую я закончил в декабре 1999 года. Отрывки из которой предлагаю Вашему вниманию:

…Застой, как массовый запой!

Теряешь в нём, что нажил в годы.

И вечно длится пир чумной,

Чумные пляшут хороводы.

Как долго, долго бились вы,

Всё подавить своей рутиной.

Гордитесь! Вы, увы, правы –

Народ и партия едины.

Маленькие люди,

Маленький мирок,

Маленькие судьбы,

Маленький порок,

Маленькая вера,

Маленькая страсть –

Где бы, что-то выпить,

Где бы, что украсть.

Крупные акулы –

Мир для них широк,

Крупные посулы –

Маленький в них прок,

Маленькая вера,

Маленькая страсть –

Где бы, что-то выпить,

Где бы, что украсть.

Маразматическая рать

В державные уселась кресла,

Бальзамом лести, чтоб питать

Свои дряхлеющие чресла.

Они преступны и жадны,

Для утоленья самомнений

Крадут надежды у страны

И у грядущих поколений.

………

За речью речь, за тостом тост:

Вожди себя не забывают –

За тьму побед, чего–то рост,

Кряхтя, друг друга награждают.

В маразме, видно, не грешно

Лгать о победах безыскусно.

И это было бы смешно,

Когда бы не было так гнусно!

…..

В этом мире сомнений,

Прозябанья во мгле,

Словно грешные тени,

Мы бредём по Земле.

В бурном море Обмана,

В океане Разлук

Мне маяк и охрана

Лишь кольцо твоих рук.

А я, заблудившийся странник,

Сломавший свой посох надежд,

Бреду я, убогий изгнанник,

В отрепьях истлевших одежд.

И крик мой в ночи умирает,

Мой след погибает в пыли

И душу мою распинают

Молчаньем глухим ковыли…

…………………………………..

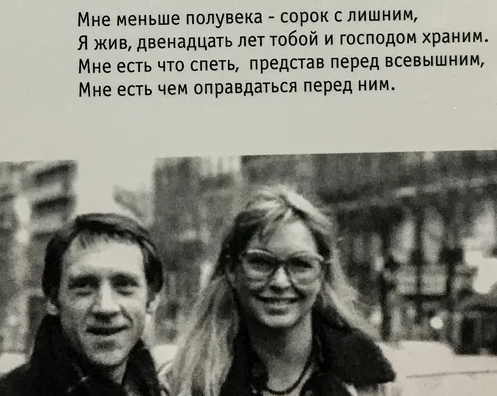

… Но глухоту и духоту

Орал не сдавшийся Высоцкий.

Любовь он сеял, доброту,

Свободы дух и смысл высокий.

Певец орал, то есть пахал,

Коль говорить былинным слогом!

Он пел, любил, творил и знал:

– Мне будет спеть, что перед Богом.

На площадях безумная девица

Кричала: “вижу Трою падшей в прах”,

Но ясновидцев, как и очевидцев,

Во все века сжигают на кострах!

Сгорел певец, сгорел провидец,

Аккорд, взяв лопнувшей струной!

Не равнодушный очевидец,

Не постоявший за ценой